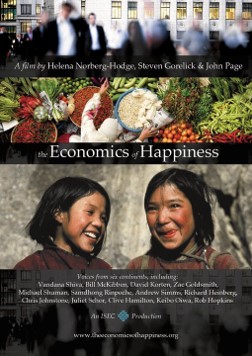

グローバリゼーションの構造的問題を考える際によく使わせてもらう映像資料の一つに、映画『幸せの経済学』(The Economics of Happiness, 2010)がある。このドキュメンタリー映画は、1970年代から国際的なローカリゼーション運動を牽引しているヘレナ・ノーバーグ=ホッジが監督を務めた作品であり、グローバリゼーションが引き起こす多次元的な問題を整理して解説し、その対案としてローカル経済の再生の道筋を紹介している。

The Economics of Happiness Film – Local Futures –(『幸せの経済学』公式サイト)

映画は、監督自身が数十年に亘り参与観察してきたラダックの開発問題の紹介から始まる。同地域はかつて伝統に根差した共同体的生活を維持していたが、1970年代半ばから開発による急激な都市化によって従来経験しなかった経済・社会問題(失業、格差拡大、大気汚染、etc)を抱えるようになる。また、欧米の消費文化の影響に直接晒されたことで、これまで自分たちの生活に誇りを持っていたラダックの人々は、自らを「貧しい」「遅れている」と見なすようになっていった。かつて経済的にも精神的にも自律性を保っていたラダックの人々の生活が、なぜかくも変わってしまったのか。監督によると、その原因は人間の強欲や進化の力の不可逆性にあるのではない。外部の経済的圧力を短期間のうちに受けたことで地域社会の均衡──自然との繋がり、コミュニティのまとまり──が崩れたからである。

このエピソードを出発点に、映画はグローバル化とは何かを歴史的に説明する。グローバル化はヨーロッパ植民地主義に端を発する。植民地主義は非西洋社会に奴隷貿易体制とモノカルチャー経済を導入した。第二次世界大戦後の「開発」の時代には、脱植民地化した国々に一連の開発援助が行われたが、援助漬けとなったこれらの国々は多額の公的債務を抱えることになる。そして21世紀には消費社会のグローバル化が進行する。「もっと多く生産、消費、廃棄する」ことを追求する消費社会のシステムは、先進国と途上国の双方で精神的・社会的・政治的・生態学的な病理を生み出している。

映画の前半では、消費社会のグローバル化が引き起こす諸問題を「8つの不都合な真実」と名付けて紹介している。

- グローバル化はわたしたちを幸せにしない(Globalization Makes us Unhappy)

- グローバル化は不安を高める(Globalization Breeds Insecurity)

- グローバル化は自然資源を無駄にする(Globalization Wastes Natural Resources)

- グローバル化は気候変動を加速化する(Globalization Accelerates Climate Change)

- グローバル化は生活を破壊する(Globalization Destroys Livelihoods)

- グローバル化は紛争を増加させる(Globalization Increases Conflict)

- グローバル化は巨大ビジネスを裨益する政策で成立している(Globalization is Built on Handouts to Big Business)

- グローバル化は誤った豊かさの測定の上に成り立っている(Globalization is Based on False Accounting)

詳細は映画を実際に観て頂きたいのだが、これら8つの不都合な真実は、大きく分けてグローバル化を二つの側面から批判的に検証していると言えるだろう。

(1)消費文化が与える精神的病理:

不都合な真実1&2は、消費文化を支える「競争」と「比較」の二大原理が現代人の心に与える問題を様々な事例とともに解説している。現代消費社会において「どのような商品を購入するか」が諸個人のアイデンティティ形成に大きく寄与しており、広告産業が消費者心理をコントロールしている現状が明らかにされている。

(2)消費社会の制度的環境が与える社会的・政治的・生態学的病理:

不都合な真実3~8は、消費社会のグローバル化が社会と地球環境の接続面(インターフェイス)で引き起こす問題を紹介している。エネルギー資源の大量消費によって成立する都市生活の問題点、無駄の多い貿易システムによって加速化する気候変動、開発による「囲い込み(エンクロージャー)」によって土地を奪われる農民たち、産業空洞化によって職を失う労働者たち、文化の画一化に対する反動として台頭する紛争や対立、大企業を優先し中小企業を苦しめる経済政策、GDPを豊かさの指標として用いることの弊害など。

*

こうして俯瞰してみると、この映画は現代グローバル経済を支える制度の問題に肉迫していることがわかる。この点、それぞれの話題に対する接近の仕方や物語り方が多角的で、情報量も多くかつ凝縮されているので、通しで観ていると案外気が付かない点かもしれない。

8つの不都合な真実の解説後、現状を変えるために何をすべきかという問題提起がなされるが、ここではっきりと米国の経済学者ジュリエット・ショーアの口から「個人の努力では限界がある」と述べられる。わたしたちは、消費文化の影響を避けるためにテレビの電源を消したり、ファストフードを食べるのを止めたり、水道や電気の使用量を減らしたり、精神の健康にも社会にとっても意味のある仕事へと転職することもできる。しかし、個人の選択は必ずしもシステムの変革には結びつかない。個人のライフスタイルを変えても、巨大ビジネスによって動かされる現行の経済システムは存在し続けるのである──The system remains out there!

ゆえに映画は、システムの変革こそが重要だと主張する。ノーバーグ=ホッジや他の出演者が満場一致で提案するシステム変革の道は、わたしたちの生活の足元から経済の仕組みを変えていく道、つまりローカリゼーションである。

映画の後半では、ローカリゼーションの様々な試みが、ローカル・ビジネスと金融の再活性化、食とエネルギーの地産地消、ローカル文化の再発見&再評価に注目して議論している。この箇所に関して、この映画を初めて観た人は、近隣住民の草の根の活動ばかりに焦点が当てられているように思われるかもしれない。そしてローカリゼーションの規模は小さく、その影響力は経済のシステム変革へと繋がらないと思われるかもしれない。しかしそれは大きな誤解である。注意深く視聴していると、様々な事例において市民の草の根の活動だけでなく、それをバックアップする自治体の公共政策も紹介されている。

この映画は、制作当時は未だ萌芽的にしか存在しなかったが、現在では世界各地で広がっているミュニシパリズム運動──格差是正と気候危機対策のために脱新自由主義的な公共政策を行う革新自治体政治──を先取りする内容でもあるのだ。ローカリゼーション運動が目指すのは、グローバル経済のサブシステムとしてローカル経済を再生させることではない。そうではなく、ローカル経済の再生を通じてボトムアップ式にグローバル経済のシステムを変革していくこと、そのために各地域の市民社会と自治体の連携による制度変革を想定していることが、この映画を繰り返し観ていると分かってくる。

映画『幸せの経済学』のこの制度論的視座は、もっと注目されてもよいと思う。この映画で網羅されている様々な論点は、2020年代に人類が直面する様々な問題を考える手引きとなるだろう。特にコロナ危機下で公共政策の意味と役割が国際社会全体で議論されるようになっている今、より現実的な重要性を帯びてきている。ローカリゼーションを促進する制度をどのようにしてデザインするか、その基礎となる「ローカルな文化の力」とはどのようなものか──『幸せの経済学』をこの観点から議論すると、創造的な未来が開けてくるかもしれない。

中野佳裕

2021. 4. 14